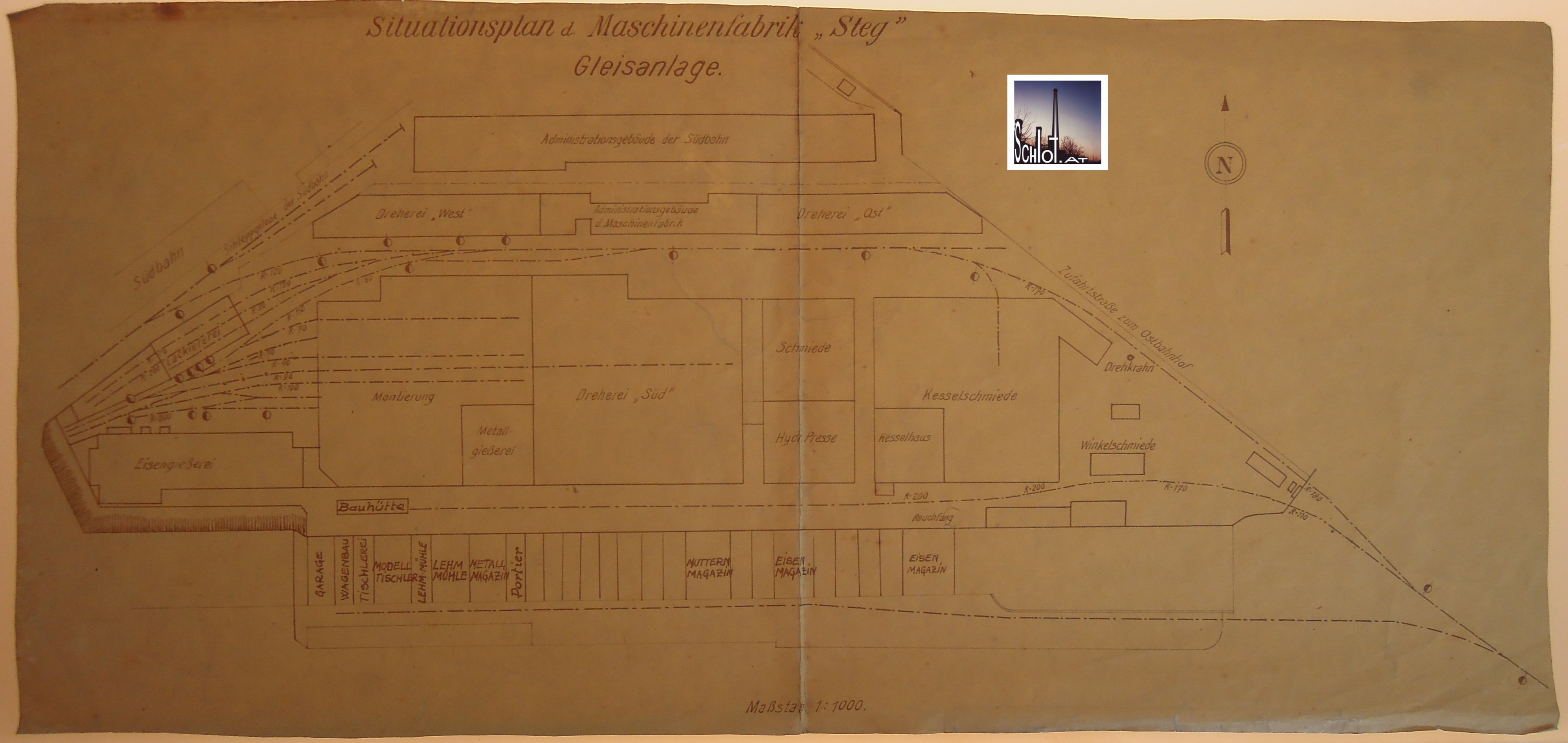

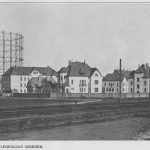

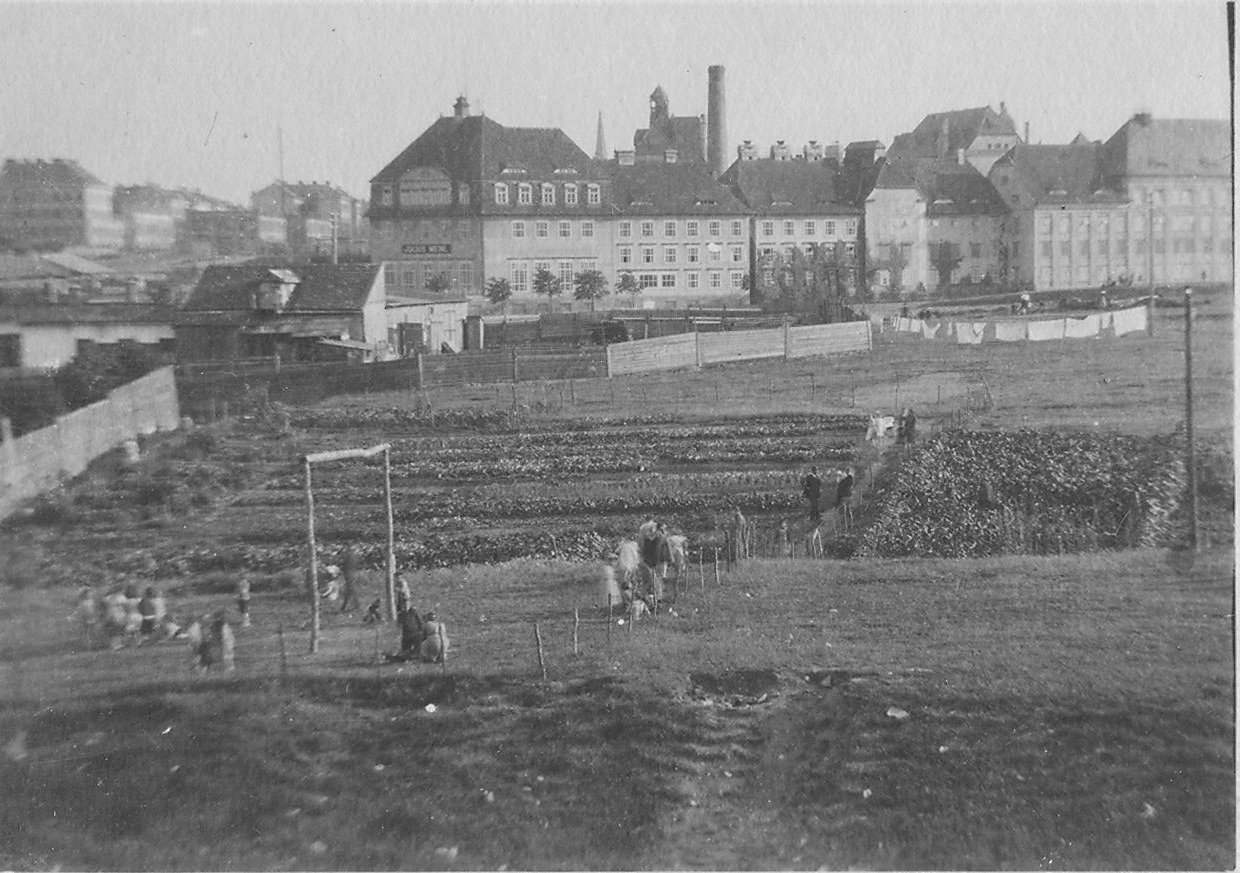

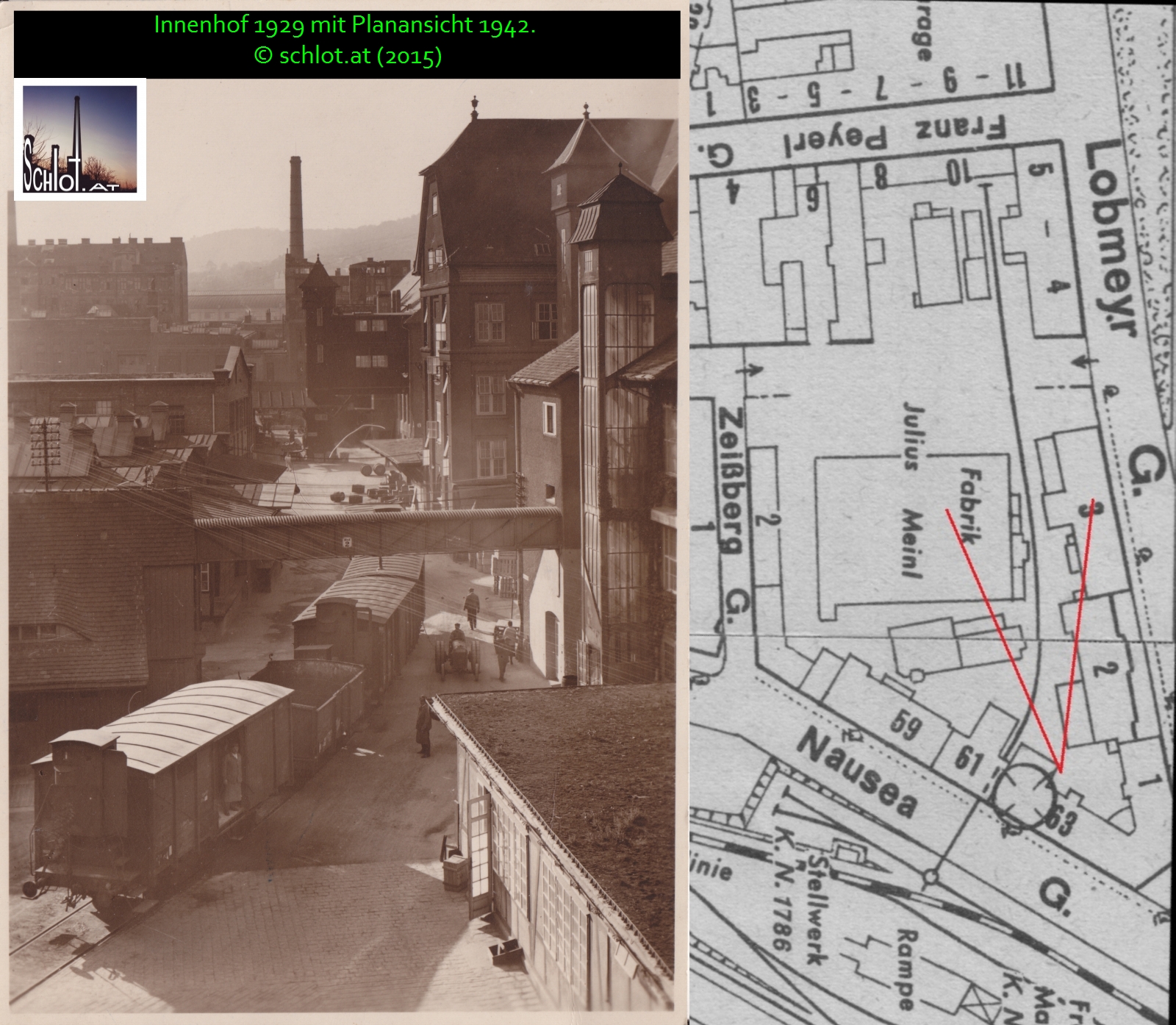

Wir zeigen an dieser Stelle eine historische Aufnahme [1] und einen historischen Werksplan [2] des seit 1873 genutzten Fabriksgeländes der New York-Hamburger Gummiwaaren Compagnie (kurz NYH) in Hamburg-Barmbek [3], Lage zwischen Osterbekkanal im Vordergrund und der Maurienstraße rechts.

Zum Foto selbst wird seitens des Museums der Arbeit berichtet:

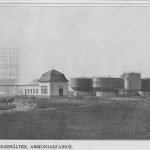

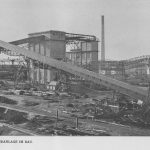

“Die Schlote im Bild waren die Schornsteine der Kesselhäuser, mit denen Dampf für die Vulkanisation (Erhitzen der mit Schwefel versetzten Kautschukmasse unter Druck) und die Energieerzeugung (zunächst direkt über Transmissionswellen in die Gebäude, dann durch Umwandlung in der Kraftzentrale – mit dem Kühlturm?) erzeugt wurde.” [3]

“Der “A. Müller” auf der Südseite des Osterbekkanals war ein Kohlenhändler, über den auch die NYH einige Zeit Kohlen bezog.” [5]

“1954 verließ die NYH das Gelände in Barmbek und zog mit der Produktion nach Harburg in das noch ältere Fabrikationsgebäude der Harburger Gummi-Kamm, dann Traun & Söhne von 1856.” [3]

Für das Veröffentlichungsrecht des mit 1932 datierten Werksplanes [2] sei Dr. Jürgen Bönig in Vertretung für das Museum der Arbeit Hamburg herzlich gedankt. Der Plan wurde zur besseren Orientierung nach dem Standpunkt des Fotografen (unterer Planrand, noch südlich der Kreuzung und des Kanals) eingerichtet.

Quellen:

[1]…Echtfoto-Ansichtskarte ohne Hersteller, gelaufen 1962, Archiv schlot.at (2014)

[2]…Lageplan I.052 des Werkes Hamburg der New York Hamburger Gummiwaaren Compagnie Maßstab 1:500, 1932, aus dem Archiv des Museums der Arbeit. Publikationsrecht auf schlot.at (2015)

[3]…Freundliche Zuordnung und Auskunft von Dr. Jürgen Bönig, Museum der Arbeit | Stiftung Historische Museen Hamburg (2014)

[4]…Datierung Eugen Boenkendorf senior

[5]…Freundliche Auskunft von Jürgen Ellermeyer, Museum der Arbeit | Stiftung Historische Museen Hamburg (2014)

[6]…Museum der Arbeit online, abgefragt am 08.01.2015