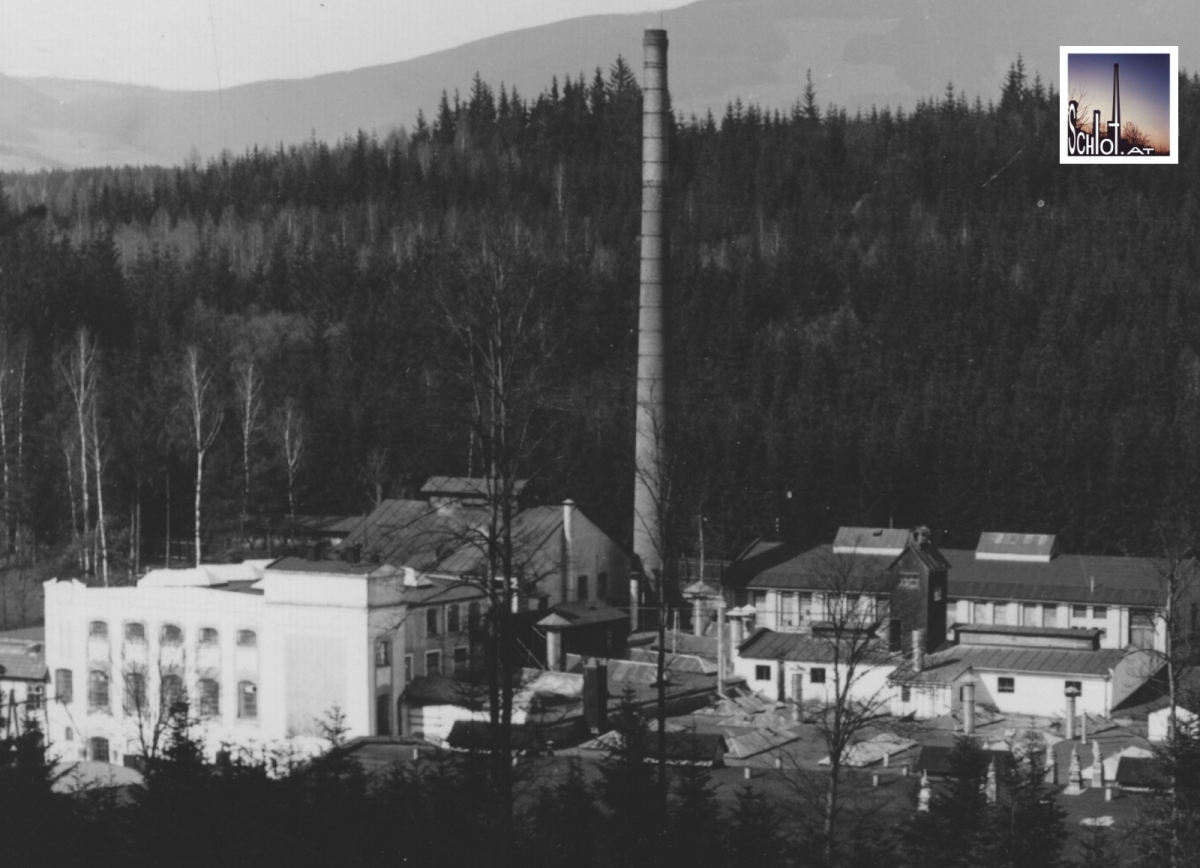

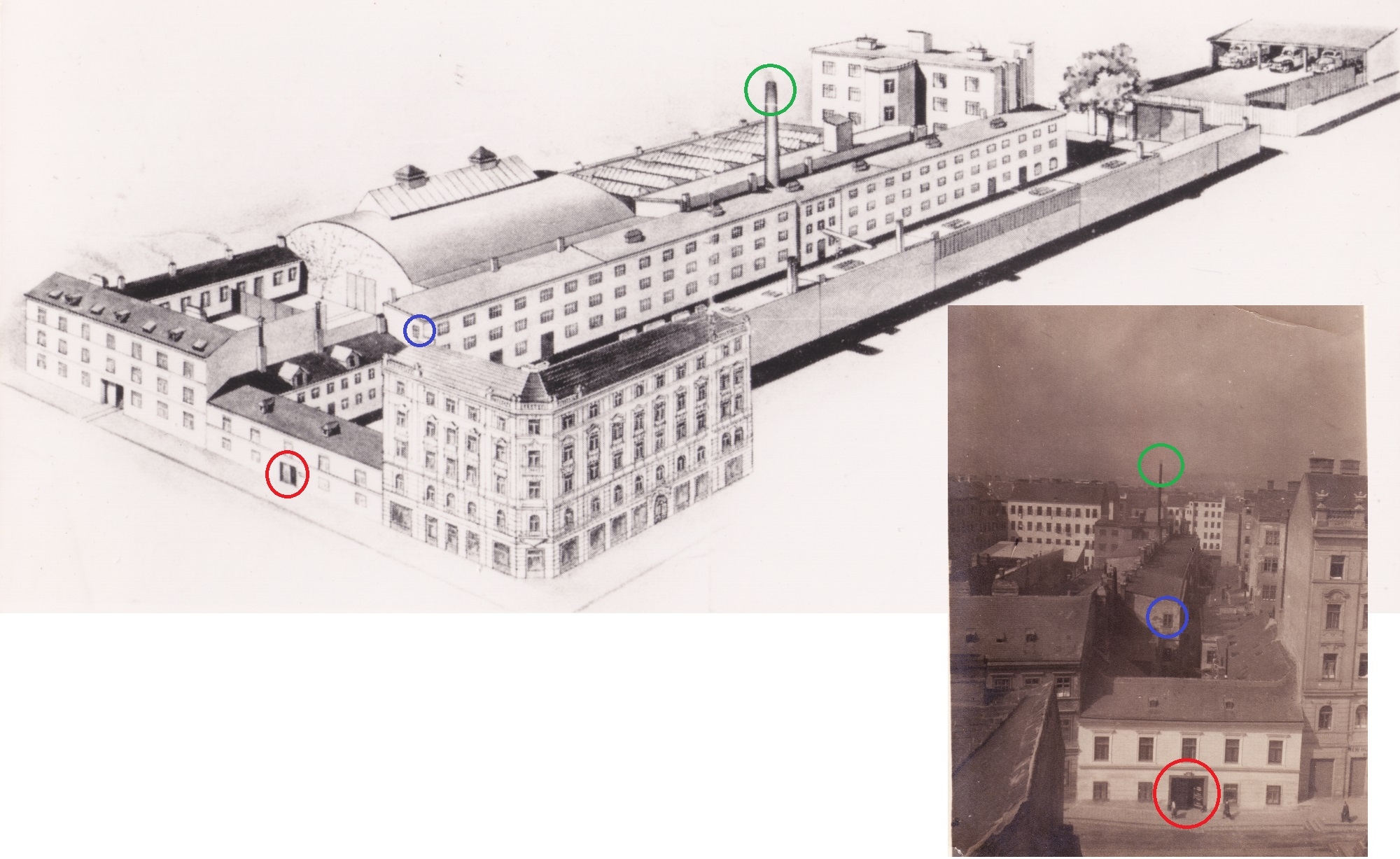

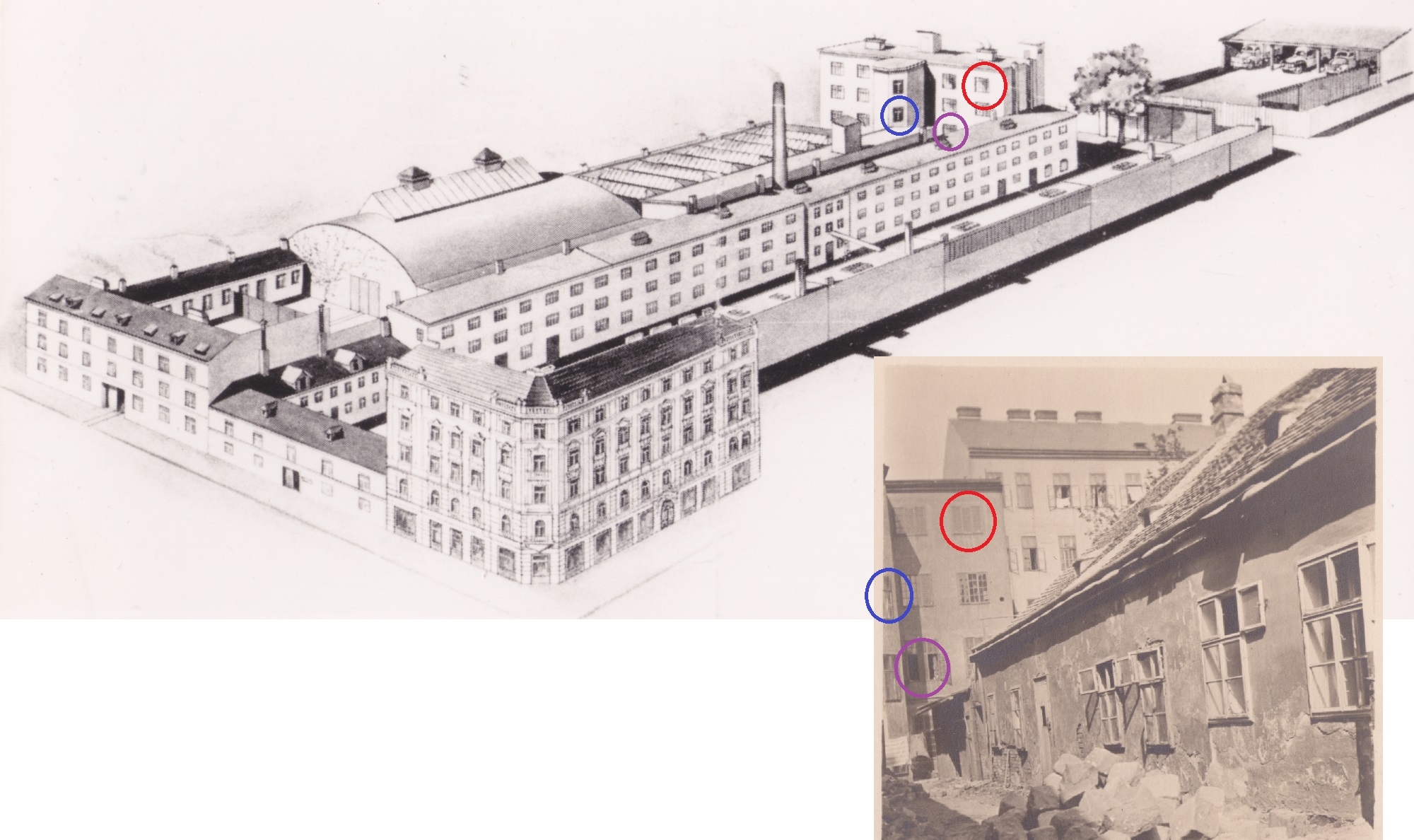

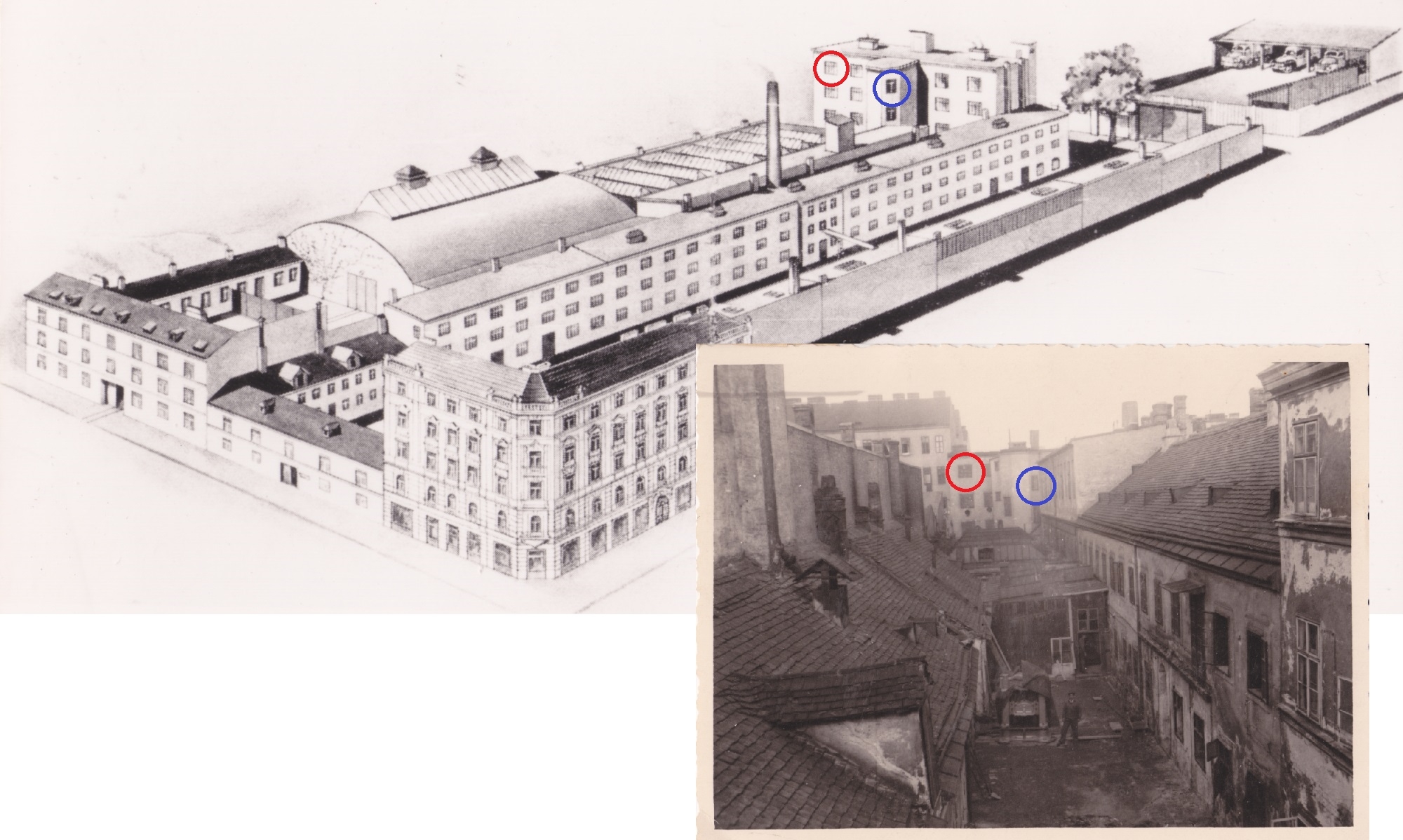

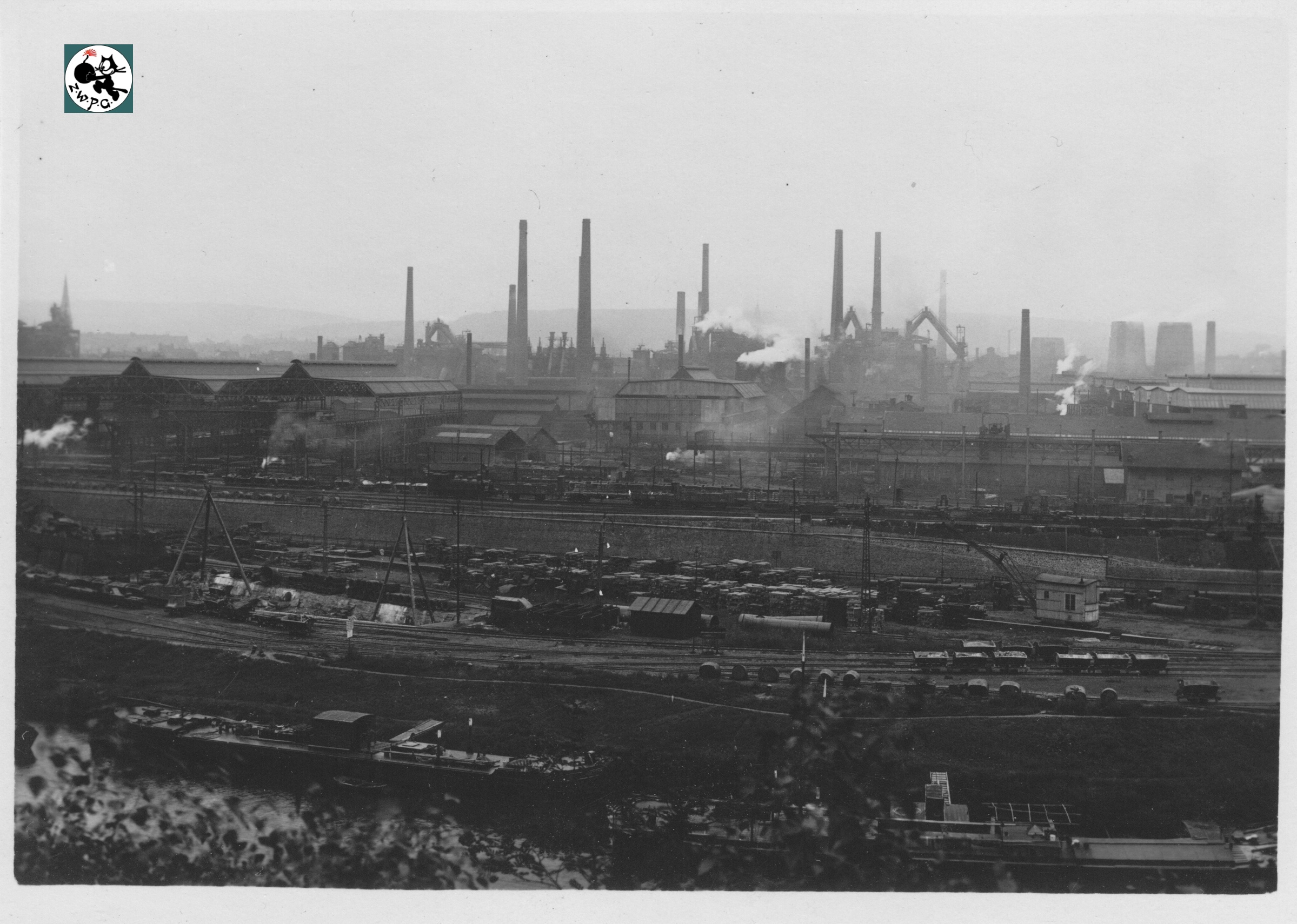

Sehr seltene Aufnahme [1] aus dem ehemaligen nordböhmischen Textil-Cluster Jungbunzlau/Mladá Boleslav.

Es handelt sich hier um die Weberei des jüdischen Unternehmers Noe STROSS [2] östlich von Bělá pod Bezdězem/Weisswasser. STROSS betrieb auch in anderen Teilen der Monarchie, darunter in Hranice, Mähren, bedeutende Textil-Unternehmungen.

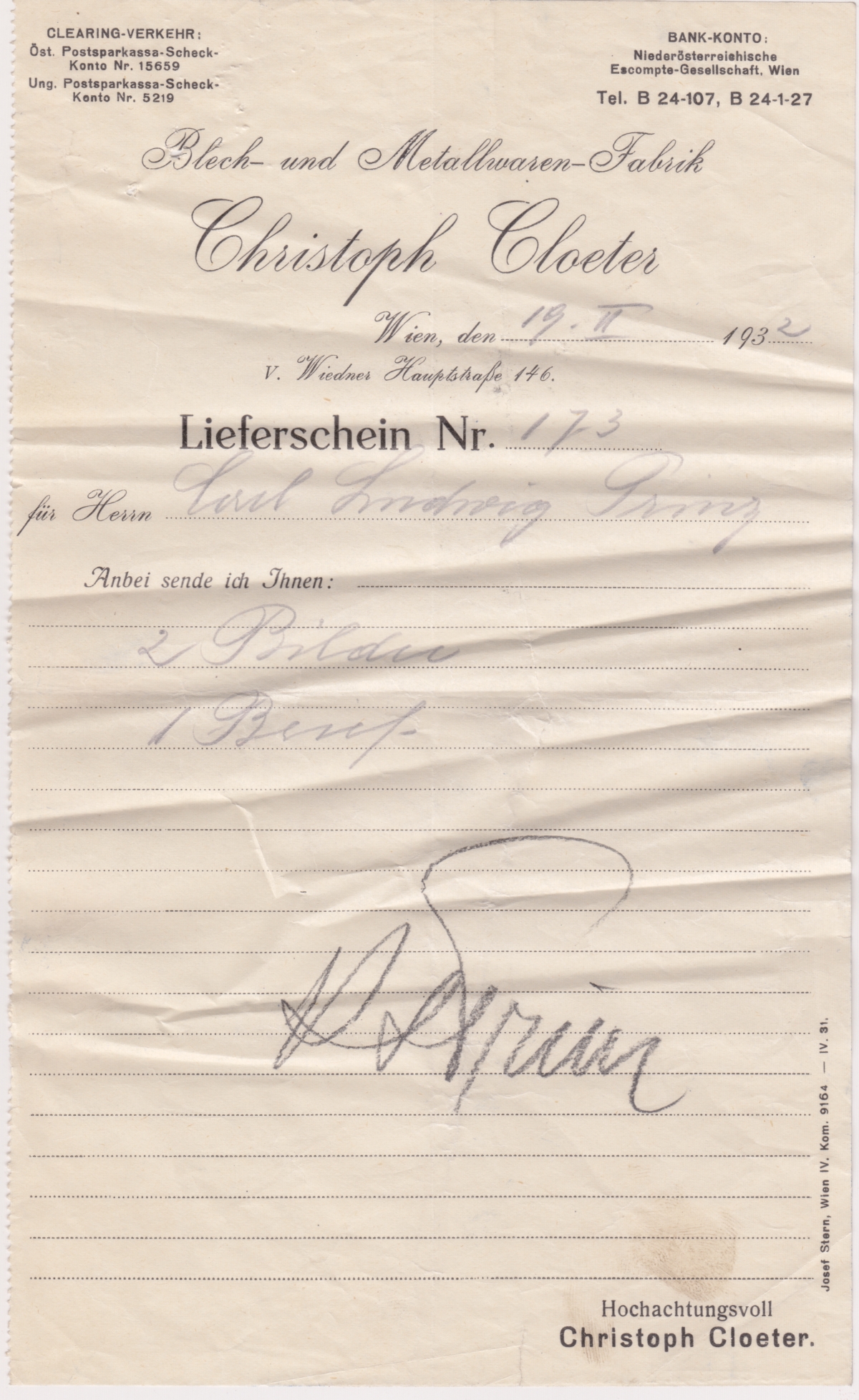

Die Weberei wurde anstelle einer ehemaligen 1413 erstmals urkundlich erwähnten Mühle, der Holoubkovský mlýn, am Fluß Bělá aufgebaut. Die Mühle selbst wurde 1872 abgerissen, die Fabriksgebäude wurden nach einem Brand 1971 ebenfalls abgetragen [3] [4]. Über den Betrieb selbst lassen sich in der für ein Online-Portal gebotenen Zeit kaum wertvolle Informationen gewinnen, mittels Quelle [3, Seite 38] kann man allerdings eine grobe Verortung wagen [5].

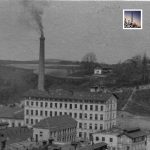

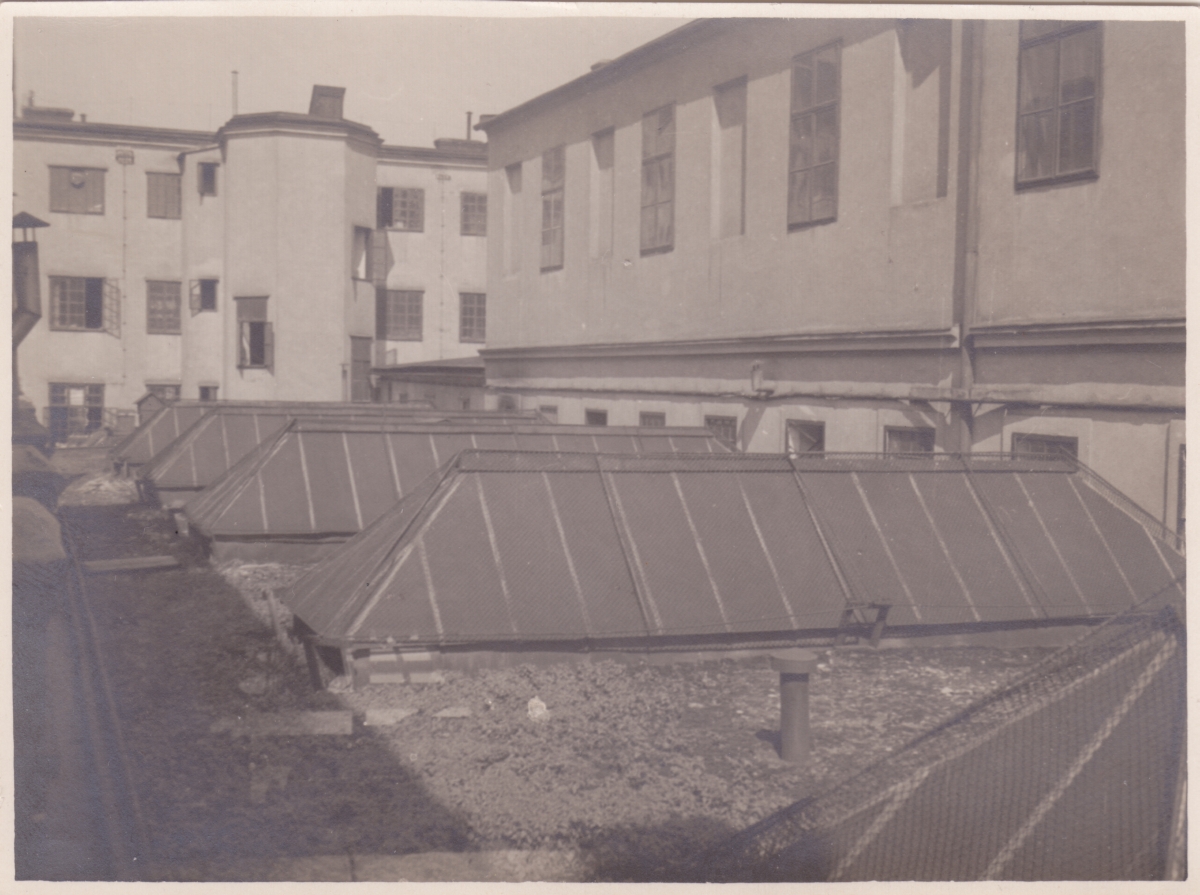

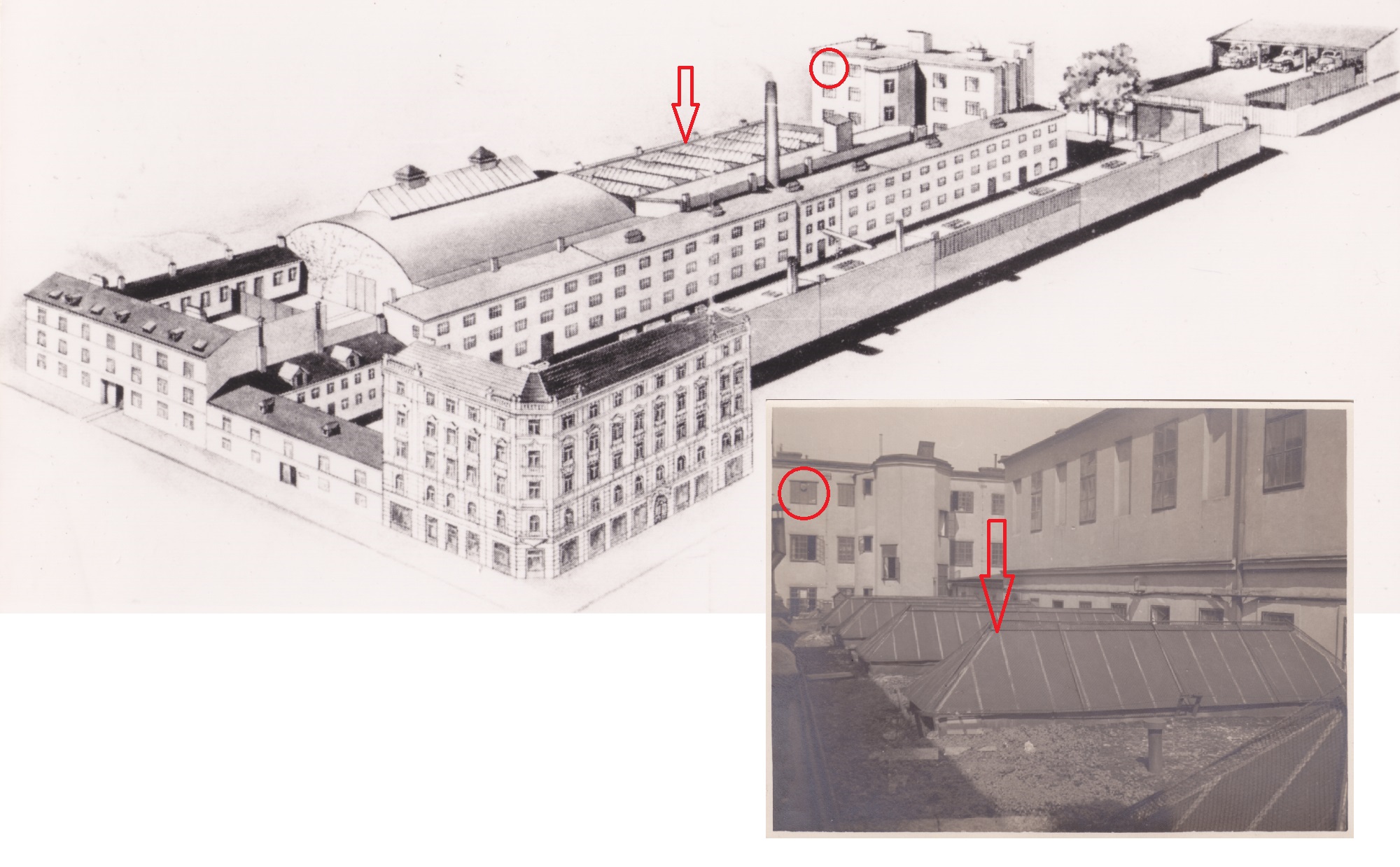

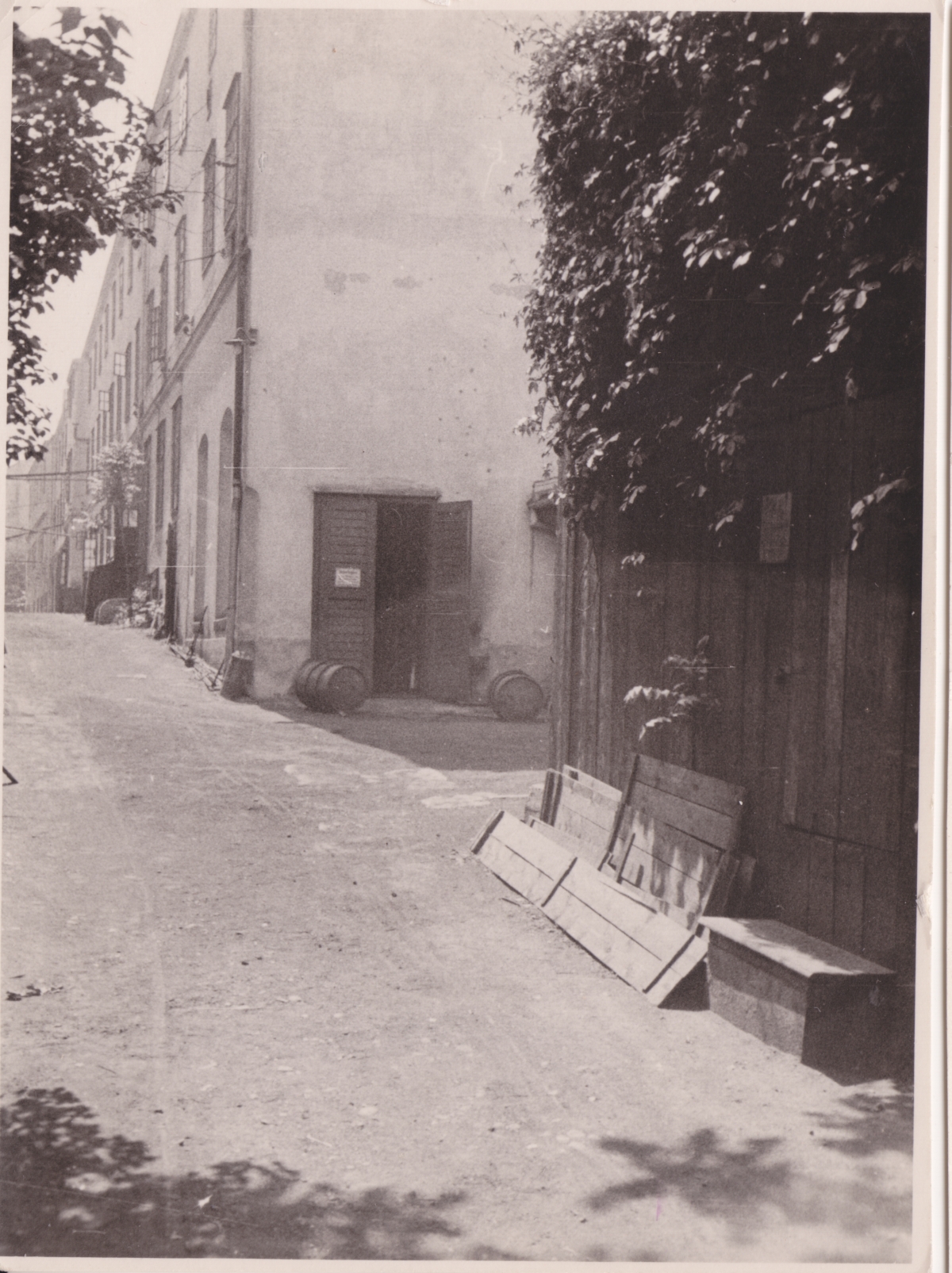

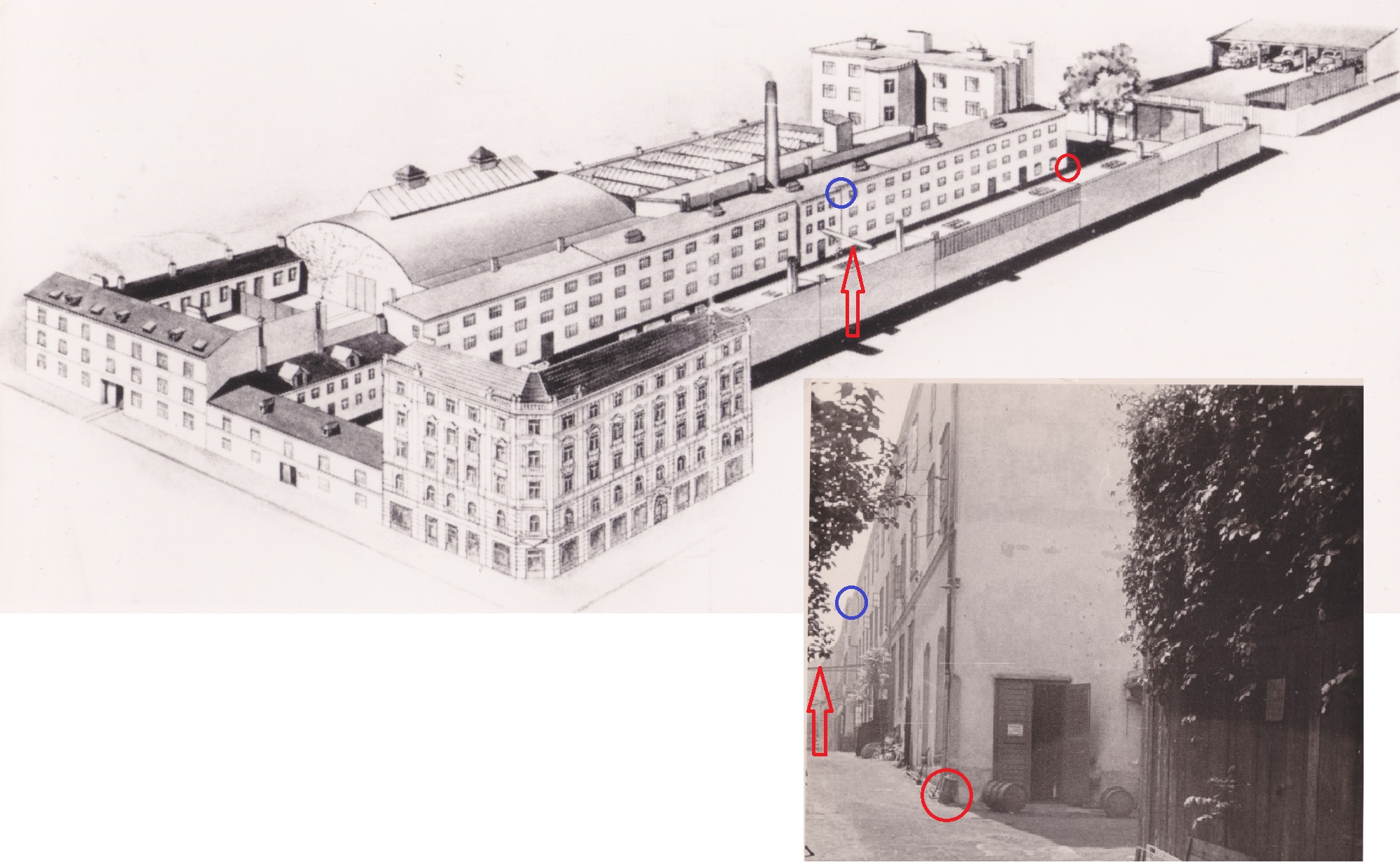

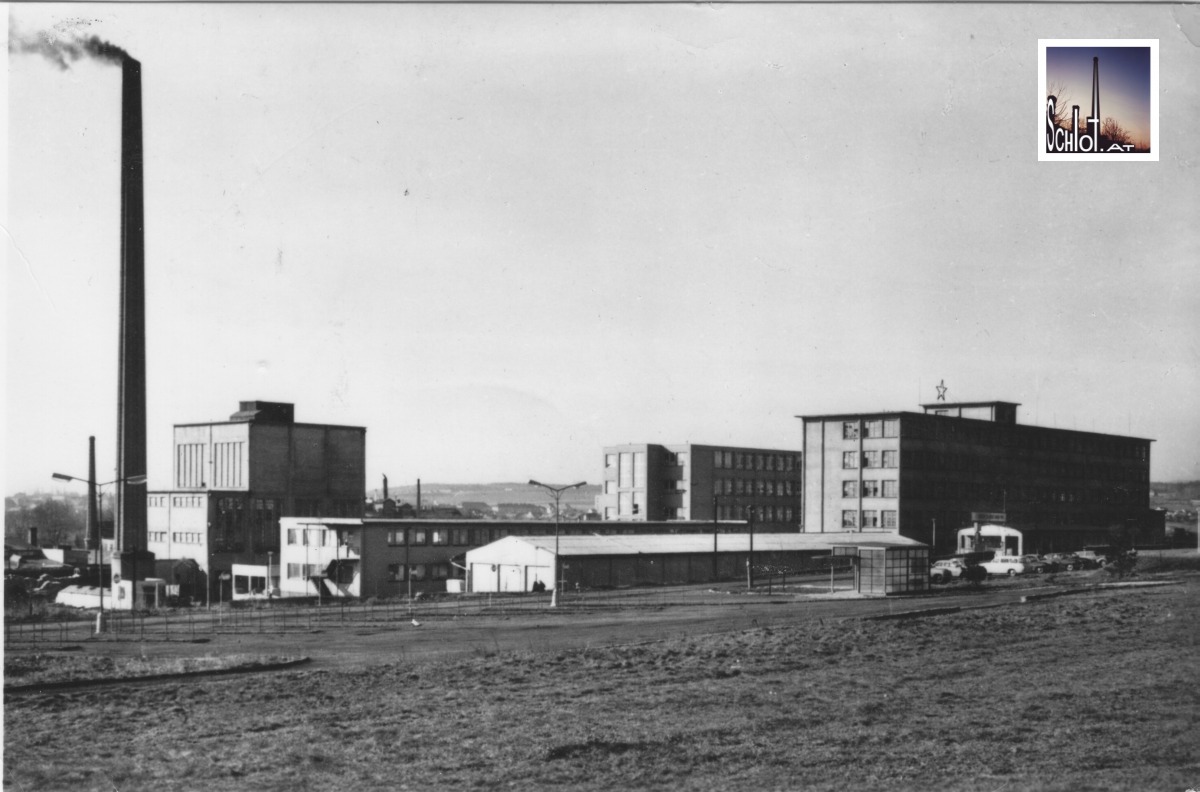

Das Foto der Fabrik zeigt die für eine Großweberei der damaligen Zeit übliche einstöckige flächenintensive Bauweise; man beachte das anmutig wirkende Logo “NOE STROSS” an der Stirnseite der Weberei. Die Krönung des Logos mit einem mutmaßlichen Doppeladler könnte auf einen K.K. Hof-Lieferanten hinweisen.

Hinter den eigentlichen Weberei-Gebäuden befindet sich ein viergeschoßiges Fabriks-Bauwerk, möglicherweise die Appretur, mit dahinterliegendem Heizhaus und rauchendem Kamin mit oktogonalem Querschnitt.

Im Vordergrund liegt die Hostinec “U Pramene” – also die Gastwirtschaft Zur Quelle (soviel tschechisch kann der Verfasser), die wohl die Weberei – Belegschaft als Hauptkundschaft hatte.

Quellen:

[1]…Echtfoto 112 x 78 mm, Albumin, “Fabrik d. Fa. V.S.A.G., Weisswasser 1914, Eigentum schlot.at (2016)

[2]…Jüdisches Leben in Hranice, 04.08.2016

[3]…Erwähnung und Verortung der Holoub-Mühle und der Weberei Noe STRAUSS, tschechisch, 04.08.2016

[4]…Google Translator, 04.08.2016

[5]…Google Maps, ungefährer Standort der ehem. Weberei NoeSTRAUSS, 04.08.2016