Die 1912 gegründete [1] Zuckerfabrik Kom Ombo ist eine der größten Fabriken in Ägypten und im Nahen Osten zur Zuckerrohrverarbeitung. Die Produktion pro Saison erreicht etwa 200.000 Tonnen Zucker. Die Gesamtkapazität der Fabrik für gepresstes Schilf als Nebenprodukt beträgt etwa zwei Millionen Tonnen pro Jahr. Die Fabrik befindet sich auf einer Fläche von 75 Hektar im Zentrum von Kom Ombo / Distrikt Assuan und beschäftigt 2024 etwa 2000 Personen. Die Fabrik erhält die Zuckerrohrernte zu 80 % durch Zuckerrohrtraktoren und zu 20 % am Schienenweg. Die Anlage ist von Dezember bis Mai 6 Monate lang ununterbrochen in Betrieb. Nebenprodukte sind Melasse, Diesel und Spanplatten [2].

Aktuelle Fotos von Ernte und Produktion (2024) sind hier abrufbar.

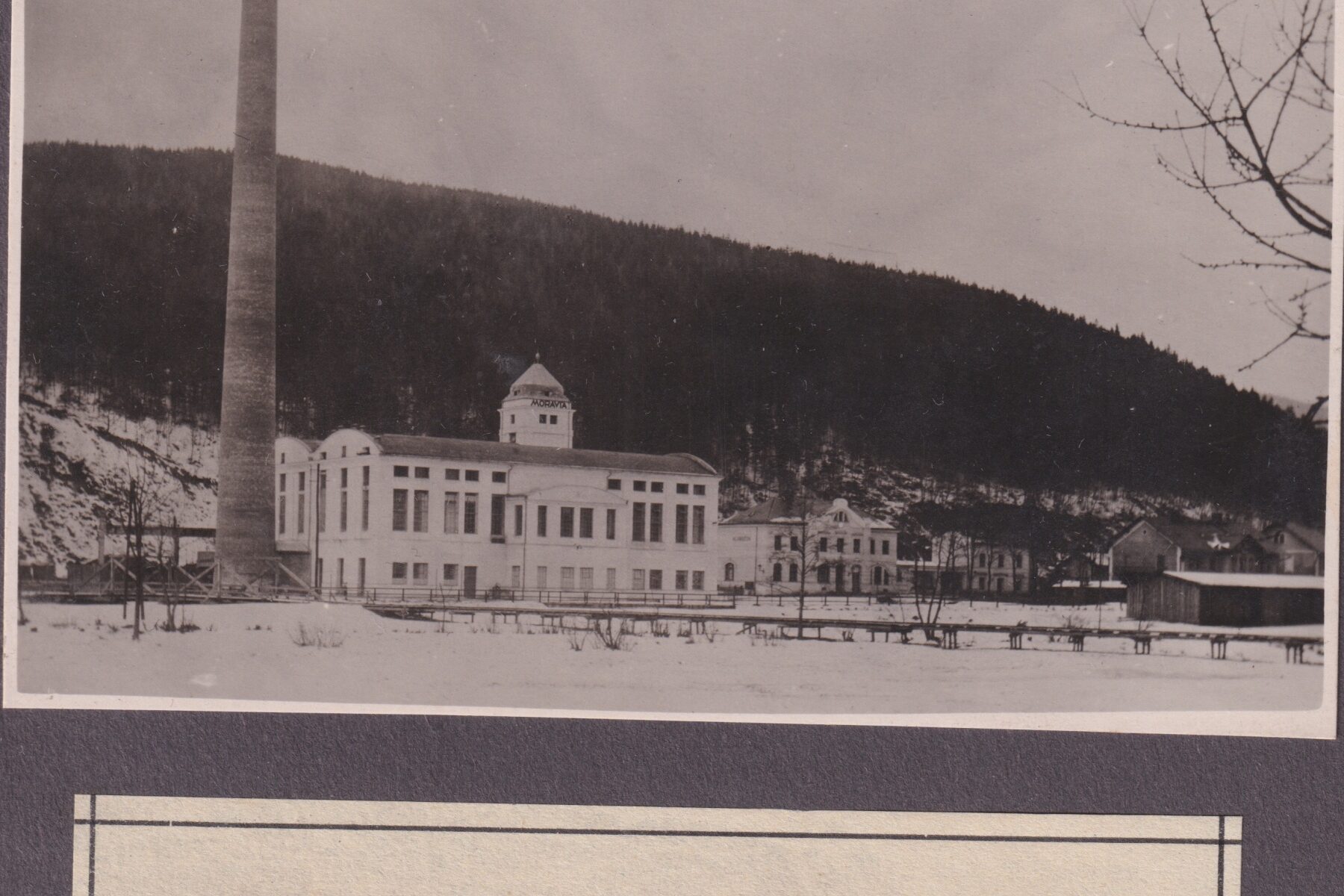

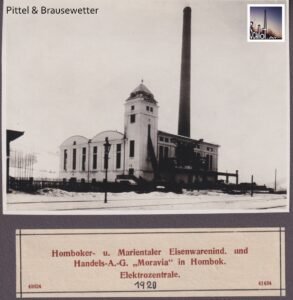

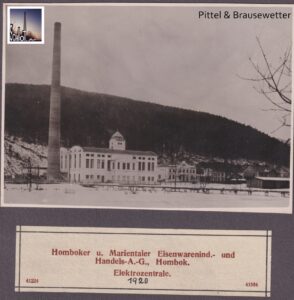

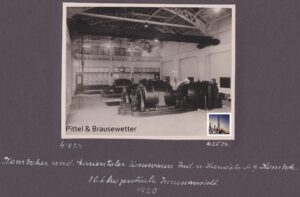

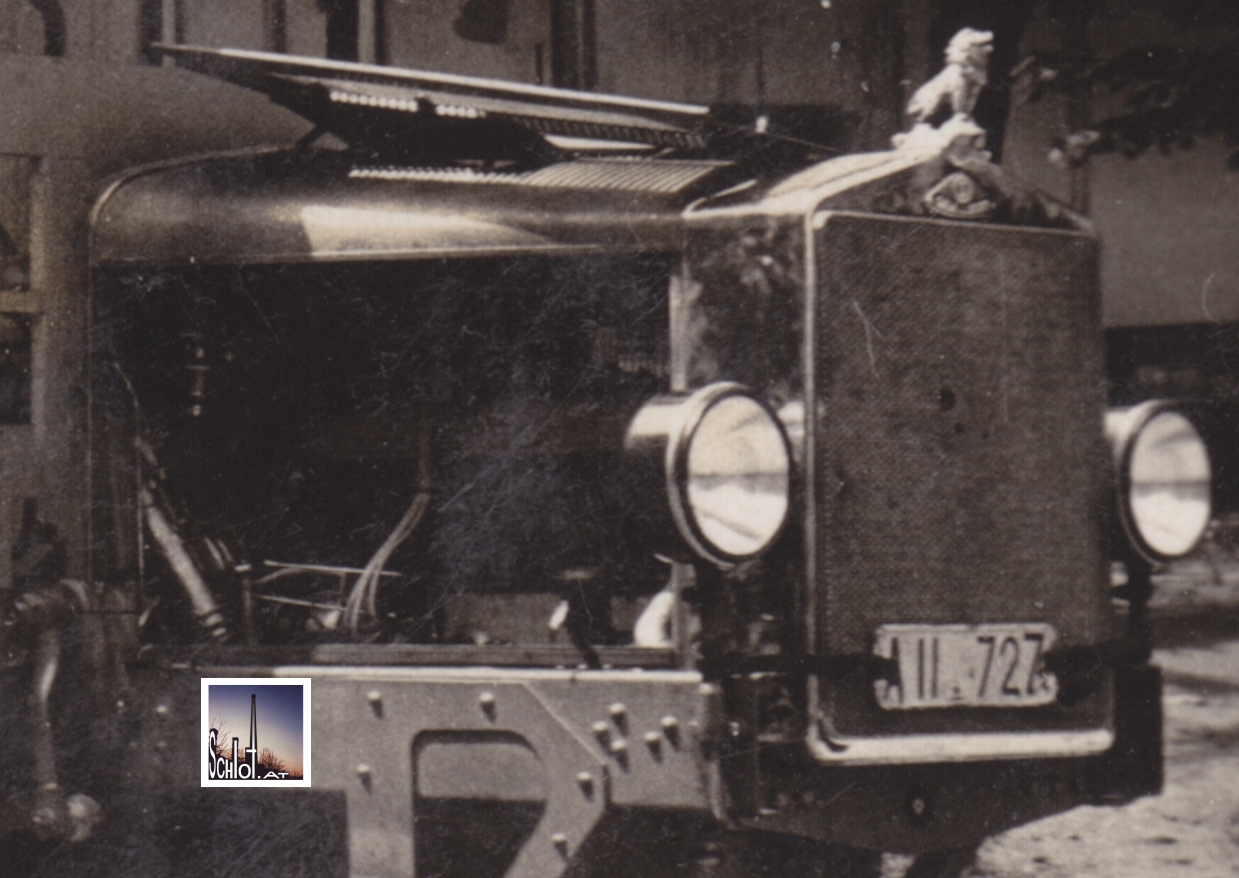

Die vorliegenden Fotos aus 1928 [3] zeigen offenbar eine Modernisierung oder frühe Erweiterung der Anlage. Neben einem in Konstruktion befindlichen 91 x 25 m messenden Mühlengebäude [3] zum Pressen von Zuckerrohr werden die umfassenden Gleisanlagen zum Antransport des Zuckerrohres sowie die Kraftzentrale gezeigt.

Quellen:

[1]…siicegypt.com (24.06.2024)

[2]…elwatannews.com (24.06.2024)

[3]…3 Fotografien, ca. 178 x 128 mm, beschriftet. Eigentum schlot.at (2024)