Die Papierfabrik Salzer in St. Pölten hat eine eigene EVN-Energieversorgungszentrale an der Stattersdorfer Hauptstraße, welche auch Fernwärme für die Stadt bereitstellt.

Fotos MM (2011). Verortung folgt.

Industrie · Dokumentation · Archiv

Die Papierfabrik Salzer in St. Pölten hat eine eigene EVN-Energieversorgungszentrale an der Stattersdorfer Hauptstraße, welche auch Fernwärme für die Stadt bereitstellt.

Fotos MM (2011). Verortung folgt.

Das Blockheizwerk Großfeldsiedlung wurde 1965 in Betrieb genommen und bis 1983 zur Versorgung der nahen Großfeldsiedlung und etlicher nahgelegener Gewerbebetriebe verwendet. Es besteht im Wesentlichen aus Betriebsgebäude, einem Öltanklager, einem Stickstofflager und einem 35m hohen Betonschornstein.

Im März 1997 wurde der Schornstein seitens eines Statikers überprüft. Es wurden zahlreiche vertikale und horizontale Risse festgestellt und eine Sanierungsempfehlung ausgesprochen, der jedoch seitens der Fernwärme Wien nicht nachgekommen wurde.

2007 wurde es seitens des Kontrollamtes der Stadt Wien einer bau- und sicherheitstechnischen Überprüfung unterzogen [1]. Das Hauptgebäude und das Stickstofflager waren in relativ gutem baulichem Zustand. Die übrigen Gebäude – vor allem das Öltanklager – befanden sich nach Erkenntnis aus der Begehung 2007 in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Das in Stahlbetonweise errichtete Öltanklager wies aufgrund mangelnder Freihaltung von Drainagerillen massive Schäden an den Stahlbetontragwerken durch nicht abgeleitetes Niederschlagswasser auf [1].

2011 besteht das Blockheizwerk noch in stillgelegter Form. In den Schornstein führen vier Metallrohre (gut zu erkennen hier), die mittels des Betonmantels gebündet werden und in ca. 35-36m Höhe einzeln austreten – siehe Fotos. Durch einen nahe gelegenen Kinderspielplatz kann man im Bereich Oskar-Redlich-Straße 3 nahe an den Kamin heran. Durch die Drahtgitterverglasung der Betriebsräume kann man n0ch den alten Maschinenpark aus 1965 sehen [2].

Nach mehreren Vandalenakten ist das Gelände mittlerweile gut eingefriedet – eine der letzten Akte der Fernwärme Wien vor der Kündigung des Bestandvertrages mit der MA 69 anno 2007 [1].

[1] Kontrollamt Wien, abgerufen am 09.10.2011

[2] Besichtigung der Anlage von außen, 09.10.2011

Verortung folgt.

Kleiner Schornstein in der Laaerbergstraße 100, vielleicht ein Rest einer Maschinenfabrik. Firmensitz der Wick&Schafer GmbH, eines spezialisierten Maschinenherstellers (Abfüllmaschinen und Verschließanlagen). Wer weiß mehr über den Standort?

Verortung folgt.

Fotos MM 2011.

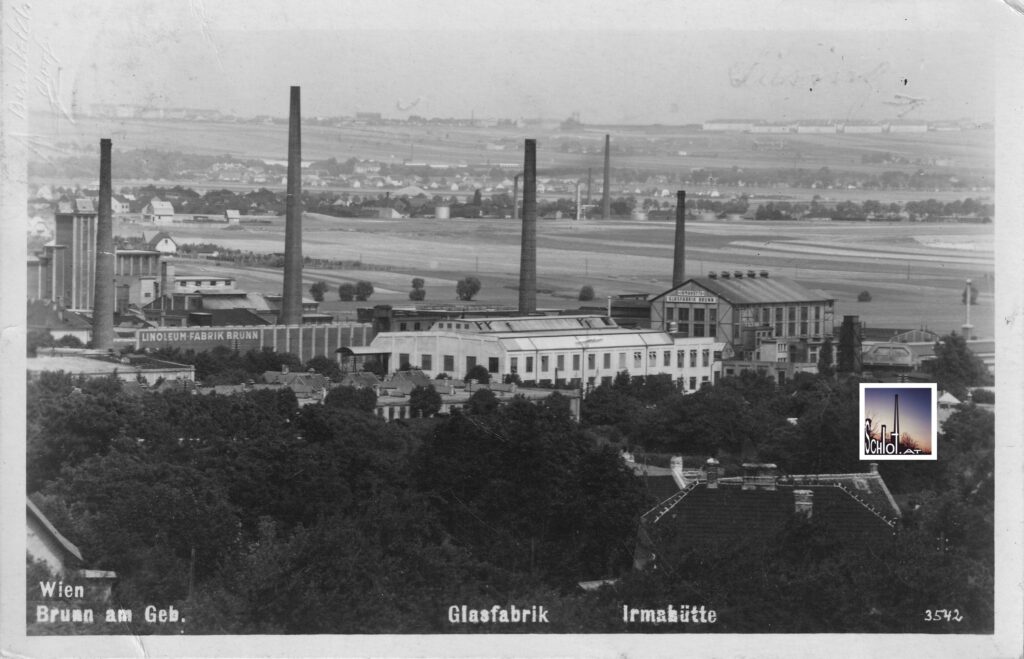

Schöne Doku der Sprengung des Schornsteines der ehemaligen Linoleumfabrik Brunn, vorbereitend zur Altlastensanierung. Die Fabrik, die wie die Wachstuchfabrik Traiskirchen zur ÖLW AG gehörte, lag unmittelbar nördlich der ehemaligen Brunner Glasfabrik und ist wie diese anno 2011 einer Brachfläche gewichen- siehe Fotos. Vor der Nutzung als Linoleumfabrik wurden am Standort teerhältige Stoffe hergestellt.

Fotografiert wurde mit einer Nikon FG 20 mit 400er Tele auf Film. Danke an Raimund Eschig aus Brunn, 08-09/2002.

Fotokonvolut übermittelt von Manfred Fenz (buntmetall amstetten GmbH) im März 2011 [0]

1905 wurde in Enzesfeld das “Anton Keller Metallwerk und Munitionsfabrik” von einem ehemaligen Mitbesitzer der “Hirtenberger Patronenfabrik” gegründet und mit dem Bau der Werksanlagen begonnen. Das Unternehmen erzeugte vorerst mit einigen hundert Mitarbeitern Metallguss- und Walzwaren sowie Geschosszünder, Gewehr- und Revolverpatronen und Schwarzpulver. 1907/1908 folgte die Gründung des Rechtsvorgängers des heutigen Werkes (Gründung der AG). Mit Ausbruch des 1. Weltkrieges begann ein großzügiger Ausbau der Fabriksanlagen und Ausweitung der Produktion auf Artilleriemunition […]. [1/4]

Ab 1922 hieß das Werk “Enzesfelder Metallwerke AG” [4]

Fabriksbeschreibung 1925/26: Enzesfelder Metallwerke AG (1907 bzw. 1916)

ca. 1.200 Arbeiter, Kraftanlage 1.500 PS.

Nach der Annexion Österreichs durch das Deutsche Reich im März 1938 kam das Werk zum Böhler-Konzern und die Produktion von Artilleriegeschossen wurde weiter ausgebaut. Weiters wurde ein Leichtmetallwerk errichtet und der Mitarbeiterstand stieg auf 17.000 Arbeitnehmer. Im März 1944 kam es in der Munitionsfertigung zu einer gewaltigen Explosion, welche einen Großteil der Anlagen vernichtete. […][1]

Am 23.08.1944 schädigten schwere Fliegerangriffe das Werk [0]

Von 1945-1955 war das Werk unter sowjetischer Besatzung – siehe USIA-Foto.

Fabriksbeschreibung 1959:

1961 kam es zur Fusionierung mit den Wiener “Carowerken”, 1980 Übernahme durch die “Austria Metall AG” und ab 1989 sind die Enzesfelder Metallwerke nach Zusammenschluss mit der Firma “Buntmetall Amstetten GmbH” im Besitz der “Austria Buntmetall Holding”.[1]

Seit 2009/10 ist neuer Werksname “buntmetall amstetten GmbH” [4]. Es ist seit mindestens 2007 kein Schornstein am Gelände mehr vorhanden.

[0] Danke an Manfred Fenz (buntmetall amstetten GmbH) für die Fotos.

[1] Geheimprojekte.at , teils zitiert nach [4], 03.10.2011

[2] Industrie-Compasss 1925/26 Band I Österreich, Compass Verlag, Wien. 466 u 531

[3] Industrie-Compasss 1959 Österreich, Compass Verlag, Wien. 897 u 961

[4] buntmetall amstetten GmbH , 03.10.2011

Konvolut aus der Altwarenbranche:

Stempel und Lot an zwei verschiedenen Metallplaketten für Grabsteine von Josef Grigg, gemäß Stempel geprüfter Kunststeinerzeuger. Ferner 10 Beschriftungsmatrizen (Ziffern 0-9), Größe 62×49.5mm.

Der teils in Tannenberg gestaltete Firmenstempel (84x34mm) stammt aus dem Zeitbereich 1938-1954 (damals hatte Wien 26 Bezirke) und weist den Betrieb als in der Rosenhügelgasse 54, Wien 25 aus (Adresse ab 1960 mit Einführung der Postleitzahlen: 1120 Wien). Privatadresse war Wien 25/Mauer, Mariengasse 138/1.

Die schmälere Metallplakette (49×17.5mm) verweist auf den Betrieb Wien XXV. – Mauer, Rosenhügelgasse 54.

Die breitere Plakette (55x29mm) weist zwei Adressen aus: Neben der Rosenhügelgasse 54 in Wien Mauer auch die Jägerhausgasse 28 in Wien XII.

Der Betrieb wird NICHT erwähnt in:

Josef Grigg wurde 63 Jahre alt und am 12.05.1970 am Friedhof Südwest, Gruppe 64, Reihe 1, Grab Nr. 18 bestattet. [1]

Schlot.at sucht Infomationen über diesen Betrieb.

Verortet wird der Betrieb in der Rosenhügelstraße 54, 1120 Wien.

[1] Grabsuche Friedhöfe Wien, Abfrage 23.09.2011

Vermutlich Relikte des ehemaligen Sensenwerkes Eppenstein bei Judenburg, das imIndustrie-Compass Band I Österreich 1925/26, Compass Verlag, Wien 226, erwähnt ist. Genaueres würden wir gerne von den Usern erfahren.

Fotos MM (2011)

Verortung folgt.

Erbaut um 1740 [1]

1740 Hammerwerk von Karl Grießmayer [1]

1925/26: Hammerwerk Ignatz Grießmayer (seit 1882). 8 Arbeiter, 30 Pferdestärken Energie. Jährliche Produktion: 50.000 Weingartenhauen. [2]

1965 stillgelegt [1]

Umgebaut 1977/78 [1]

Heute Garage und Lager [1]

[1] Baudenkmäler der Technik und Industrie in Österreich: Steiermark, Kärnten

von Ute Georgeacopol-Winischofer. als Google-Book am 04.09.2011 gesehen.

[2]: Industrie-Compass Band I Österreich 1925/26, Compass Verlag, Wien. 482

Fotographie: MM (2011)

Verortung folgt.

Achteckiger Messingpin vom Bund der Industrieangestellten, 21x16mm, weiß und rot emailliert, achteckig, Motiv:

Industriehalle mit rauchendem Kamin, Schriftzug “BJA” – Das interessiert uns!

Mit rückseitiger Nadel und Herstellermarke “Winter & Adler AG, Wien”.

Der Industrie-Compass 1925/26, 611, vermerkt zum Hersteller Folgendes:

“Metall-Industrie Winter&Adler A.-G., XX., Dresdner Straße 110.

Metall- und Bijouteriewarenfabrik (1876). Direktor: Ernst Adler. 500 Arbeiter, 50 Angestellte. Dampfmaschine und Elektromotor. Erzeugnisse: Chemisette- und Kragenknöpfe (feinsten Genres) sowie Bijouteriewaren in Email und Silberdoublé. Spezialität: Rasierklingen “Elisium”.

Das Werk ist ca. 1935 noch im amtlichen “Plan des XX. Wiener Gemeindebezirkes Brigittenau” als “Metall-Industrie” zwischen Rebhann-Gasse und Dresdner Straße einzeichnet.

1943 nicht im Wiener Telefonbuch, 1959 nicht im Compass.

Heute ist an der Adresse das AMS.

Eine Fabrik mit 550 Seelen wie anno dazumals wäre besser.

Danke für die Klärung der Abkürzung BJA/BIA an Christian Litschauer!

Kleine Fotodok des Werkes von Saria Tulln, einem Abfallverwerter. Der Konzern verarbeitet biogene Abfälle und produziert daraus Biogas, Dünger, Biotreibstoffe und alternative Brennstoffe, wie hier zu erfahren ist. Der Betrieb in Tulln besteht seit 1990. Er liegt etwas außerhalb von Tulln an der Abfahrt von der Schnellstraße S5. Fotos MM (2011).

Verortung folgt.

Kleiner Schlot der Stadtwerke Mürzzuschlag unmittelbar westlich des Bahnhofes Mürzzuschlag zwischen Frachtenstraße und Kirchengasse gelegen. Markant, weil bunt.

Fotos MM (2011).

Verortung folgt.

Schnellschuß aus dem Zug auf das Gelände der Obersteirischen Molkerei eGen in Kapfenberg, Meierhofstraße 5. Quelle: Firmenabc.at, 27.07.2011. Foto MM (2011)

Verortung folgt.

Am Standort Hüttenbrennergasse 6, 1030 Wien, befindet sich die Desinfektionsanstalt der Stadt Wien, ihreszeichens Schlotstandort – vermutlich aufgrund der nötigen Dampfproduktion.

An dieser Adresse werden bei Bedarf Entlausungen durchgeführt. Am Standort arbeiteten 2007 ca. 20 Personen, zu deren Aufgaben auch Entwesungen im Bereich der Stadt Wien gehören, beispielsweise die Desinfektion von Wohnungen, in denen Faulleichen gefunden wurden oder die Beseitigung von Ungezieferbefall in Wohnungen. Im Auftrag eines Krankenhauses werden Dampfdesinfektionen von Matratzen durchgeführt – Stand 2007 [1]. Damals verfügte die Anstalt auch über eine mobile Dekontaminationseinheit, mittels derer eine Dekontamionationsstraße, wie sie für ABC-Abwehrszenarien von Bedeutung ist, errichtet und betrieben werden kann.

Zum Gebäudeaufbau wurde 2007 Folgendes konstatiert [1]:

Zitat Beginn:

“Die von der Desinfektionsanstalt genutzten Gebäude sind um einen Hof gruppiert. Auf der linken Seite – von der Einfahrt kommend – befindet sich ein dreigeschossiger Gebäudetrakt, in dem im ersten Stock Büros und im Erdgeschoß ein permanent besetztes Dienstzimmer, eine Küche, ein Vortragsraum sowie diverse Garderoben und Aufenthaltsräume für das Personal untergebracht sind. Im Keller des Gebäudes befindet sich eine Wärmeübernahmestation für die von der Fernwärme Wien gelieferte Wärmeenergie.

Im rückwärtig gelegenen Trakt befinden sich die Desinfektionsräume für die Dampfdesinfektion (drei Dampfkammern) sowie eine Formaldehydkammer. Die Räume in diesem Bereich sind strikt getrennt in Räume der “reinen” und der “unreinen” Seite und durch die Desinfektionskammern bzw. die Formaldehydkammer miteinander verbunden. Material, das zu desinfizieren ist, wird von der “unreinen” Seite in die Desinfektionskammern bzw. Formaldehydkammer eingebracht und nach der Behandlung von der “reinen” Seite her entnommen. Der Dampf für die Kammern wird mittels eines öl- oder eines gasbefeuerten

Dampferzeugers hergestellt. In demselben Gebäude sind auch ein Öllagerraum sowie eine Werkstätte untergebracht. Hinter dem Gebäude ist der Aufstellungsort für das Notstromaggregat.

Im straßenseitigen bzw. im rechten Trakt befinden sich Garagen, ein Lagerraum für brennbare

Flüssigkeiten sowie diverse weitere Lagerräume.”

Zitat Ende

Aus einem gescannten Stadtplan aus 1912 [2] geht 1908 als Erbauungsjahr der ersten an der Adresse ansässigen Sanitätsstation hervor.

Die 2011 eruierbaren Öffnungszeiten sind gemäß Aushang am Eingang Hüttenbrennergasse 6:

Montag bis Freitag 7-11:30 Uhr

Jeden 1. Freitag im Monat geschlossen.

Am 29.10.2013 wurden Abbrucharbeiten am Kesselhaus festgestellt.

[1] Bericht der MA15-Kontrollamt über die Desinfektionsanastalt 2007 – 21.07.2011

[2] Kulturgut Wien- 21.07.2011

Info folgt..

schlot_map (bei Google Maps)

[googlemaps http://maps.google.com/maps/ms?msid=208860042593462835970.00045e0378ac07fc44e68&msa=0&ie=UTF8&t=h&ll=48.093151,16.292306&spn=0.001433,0.003208&z=17&output=embed&w=300&h=200]

schlot.at vefügt seit 2010 über extrem seltenes Original-Fotomaterial der Explosion in der ehemaligen K.u. K. Pulverfabrik Blumau [1]. Die Munitionsfabrik wurde im späten 19. Jahrhundert von A. Nobel gegründet und knapp vor der Jahrhundertwende vom Militär übernommen. Im 1. Weltkrieg wurde das Werk extrem ausgebaut, es gab bis zu 15 Wassertürme und ein groß angelegtes Schienennetz. Unter anderem wurden auf dem in mehrere sogenannte Betriebsinspektionen unterteilten Gelände Trinitrotoluol (TNT) und Pikrinsäure hergestellt – großteils unter elenden sozialen und hygienischen Bedingungen. Der Übergang zur Friedensproduktion war nach dem verlorenen 1. Weltkrieg und den 1919 erschienenen Bestimmungen von St. Germain (weitreichendes Rüstungsverbot) sehr schwierig. 1922 war folgende Werkseinteilung aktuell [2]:

Aus der Aufstellung 1922 läßt sich die damals übliche Verwendung von Rüstungsabfällen zur Düngerherstellung in Betriebsinspektion 5 nachweisen [3].

1922 kam es am Gelände zu einer folgenschweren Explosion, die im Prinzip das Ende der Zwischenkriegsproduktion markierte [2].

Auf der Website der FF Blumau [3] ist der Hergang der Katastophe wie folgt beschrieben:

Zitat Beginn:

Die große Explosion… Am 25. Mai kommt es in der Betriebsinspektion I, der Dynamit- und Dynammonfabrik zu einem Brand in einem Läuferwerk. Löschversuche der anwesenden Arbeiter schlugen fehl, da bei den Hydranten vor Ort zu wenig Druck vorhanden war.

Per elektrischer Fernmeldeanlage wurde inzwischen die Berufsfeuerwehr Blumau alarmiert, welche sich sofort mit 7 Mann unter der Führung von Feuerwehrhauptmann Josef Friedrich in Bewegung setzte. In Unkenntnis der Sachlage wurden die ersten Löschversuche mit dem Hydranten durchgeführt, diese schlugen jedoch ebenfalls fehl.

Sofort nahm die Autospritze bei einem nahegelegenen Wasserbassin Aufstellung und kaum hatte man mit den Löscharbeiten begonnen ereignete sich eine kurze, dann in weitere Folge zwei große Explosionen. Die Druckwelle erfasste die Mannschaft der BF Blumau mit voller Wucht, 3 Kameraden waren auf der Stelle tot, Kommandant Josef Friedrich wurde schwerst verletzt und verstarb kurz darauf. Die Aufbauten der Autospritze sowie des Rettungswagens wurden durch die Explosion zerfetzt, die restliche Mannschaft lag verletzt unter den Trümmern.Die weiteren Löscharbeiten wurden mit größtem Einsatz von der Berufsfeuerwehr Wien, der Betriebsfeuerwehr der Sprengstoffwerke Wöllersdorf sowie von den freiwilligen Feuerwehren in der Umgebung (wie Sollenau, Wr. Neustadt, Baden,…) sowie von der restlichen Mannschaft der BF Blumau durchgeführt.

Es war ein schwarzer Tag in der Geschichte der Feuerwehr Blumau. Hauptmann Josef Friedrich, Karl Reiter, Franz Matejka und ein weiterer Feuerwehrkamerad starben in diesem Einsatz, ein Beispiel treuer Pflichterfüllung, den sie mit ihrem Leben bezahlen mussten. Ihre Namen stehen noch heute auf einer Gedenktafel am Friedhof Blumau. Insgesamt forderte das Unglück 24 Tote, größtenteils in der Arbeiterschaft!”

Zitat Ende

Das Werk wurde im Zuge des 2. Weltkrieges wieder aktiviert und danach stillgelegt. Heute ist ein Teil der Werkes als verwachsene Industrielandschaft, die zum Truppenübungsplatz Blumau gehört, erhalten.

Historische Fotos von Blumau sind u.a. auf der Gemeindewebsite von Blumau-Neurißhof zu finden.

Der Siphonflaschenverschluß – wohl ein Relikt aus der Kantine oder einem Werksgasthaus – wurde vom schlot-Team 2011 im Föhrenwald bei Wr. Neustadt gefunden

Quellen und Literatur:

[1] 2 Original-Abzüge 166x113mm,mit Rundstempel “Foto-Atelier Schiestl&Nowotny Baden, Annagasse 20 | Antonsgasse 2” im Eigentum des Archives von schlot.at. Copyright-Verletzung wird gerichtlich verfolgt!

[2]: Mulley, K, Leopold, H. (Hrsg., 1996): Österreichs Pulverschmiede | Die Rüstungsindustrie am Steinfeld/Groß Mittel | 125 Jahre Pottendorfer Linie. Eigenverlag der Gewerkschaft der Eisenbahner Ortsgruppe Ebenfurth-Pottendorf; Ebenfurth.

[3] FF Blumau, 09.07.2011

Die Gruppe Schlot/schlot.at lieferte erstmals seit der Gründung (2007) Objekte an eine Industrieausstellung. Die Ausstellung fand im Rahmen der Ausstellung “Industrie-Utopie” des Brunner Kulturclubs für das Viertelfestival NÖ “Industrieviertel 2011” statt.

Im Brunner Heimathaus (Gliedererhof, Leopold Gattringer Straße 34) wurden von schlot.at an den 4 Juliwochenenden 2011 (9., 16., 23., 30.07.2011) von 10-13 Uhr eine ganze Reihe verschiedener Glasrelikte aus der stillgelegten Brunner Glasfabrik gezeigt. Andere Glasobjekte aus Meßtechnik, Medizin und Alltagsleben gaben einen kleinen Einblick in die mannigfaltigen Anwendungsgebiete dieses zeitlosen Werkstoffes.

Als Erinnerung gab es für alle Besucher originale Brunner Glasscherben, eigenhändig von schlot.at vom Gelände geborgen.

Weitere Infos siehe: Industrieviertel 2011 | Viertelfestival NÖ

Anbei die offizielle Objektliste von schlot.at zur Ausstellung: Weiter…

Foto der ehemaligen Geyer-Wolle-Fabrik in Leiben, heute Pinto-Feuerwerks- und Sprengmittelvertrieb.

Der Standort im Weitental diente von 1792-1880 als Papierfabrik. Gründer war Josef Weber, Edler von Fürnberg (1742-1799). Die Fabrik war war zu ihrer Bestandszeit die einzige Papierfabrik in Österreich, die banknotentaugliches Papier herstellen konnte. Ab 1880 wurden die Gebäude recht erfolglos als Teppichfabrik genutzt. Die Fabrik wurde schließlich 1888 an die aus Linz stammenden Brüder Leopold und Heinrich Geyer verkauft, welche die Leibener Schafwollspinnerei & mechanische Wollwarenfabrik Geyer & Co. gründeten und das Werk ausbauten. Die Fabrik wurde bis 1993 betrieben. Auf einem Teil der ursprünglichen Fabrik hat sich an der Adresse “Am Weitenbach 2” die Firma Pinto niedergelassen, die hier ein Lager für Feuerwerke und Sprengstoffe betreibt.

Quelle und weiterführende Litertur:

Verortung folgt.

Fotoserie der zweiten österreichischen Agrana-Zuckerfabrik neben der bereits dokumentierten Fabrik in Tulln und der stillgelegten ebenfalls dokumentierten Fabrik in Hohenau, die 2006 geschlossen wurde. Der Standort der 1901 errichteten Fabrik für Industriezucker, v.a. Getränkeindustrie, liegt in Leopoldsdorf im Marchfeld.

Auf der Agrana-Website wird am 03.07.2011 Folgendes geschrieben:

Zitat Beginn

“Die Zuckerfabrik Leopoldsdorf produziert ausschließlich Zucker für die weiterverarbeitende Industrie (alkoholfreie Getränkeindustrie, Süßwarenindustrie, sonstige Lebensmittelindustrie und Fermentationsindustrie). Dieser wird lose im Silowagen, in Big Bags oder in 50 kg-Säcken ausgeliefert.”

Zitat Ende

Die große Fabrik verfügt über einen aktiven Werksbahnanschluß an den Bahnhof Obersiebenbrunn-Leopoldsdorf (Norden) und über die Jahre hinweg immer wieder über eine eigene Werkslok. Gelegentlich werden auch ÖBB-Loks angemietet. Am Gelände befinden sich Ablagerungen weißer pulvriger Produktionsreste , deren Aufschlüsse von Vögeln als Nistplätze genutzt werden (von Süden einsehbar). Das Werksgelände umfaßt mehrere mächtige Silos, eine hohen Ziegelkamin und große Freiflächen mit Abwasserbehandlungsanlagen im Osten.

Grundsätzliches zur Zuckerproduktion und zu deren Umweltproblematik hier.

Verortung folgt.

Historische Ansicht des 1930 in Betrieb genommenen und 1964 gesprengten Zahlbruckner-Schachtes in Leoben. Über den Schacht ist auf der Website des Tourismusverbandes Leoben Folgendes zu erfahren [1]:

Zitat Anfang

“Am 30. März 1930 wurde der Zahlbrucknerschacht in Betrieb genommen. Er war benannt nach August Zahlbruckner, dem damaligen Vorstandsmitglied und Technischen Zentraldirektor der Österreichisch-Alpine-Montangesellschaft. Der 172 m tiefe Hauptschacht des Reviers war mit einer elektrischen Turmförderanlage ausgestattet. Die Betriebsanlagen stellten den neuesten Stand der Bergbautechnik in den 30er Jahren dar. Unter Tag gab es eine 1500 m lange Förderverbindung mti dem Wartinbergschacht. Am 28. März 1964 rollt er letzte Hunt mit Seegrabner Glanzkohle über die Förderbrücke. Prominzent aus Politik und Bergbau und eine vielhundertköpfige Menschenmenge bildeten den würdigen Rahmen. Damit endete die 238jährige Geschichte des ältesten österreichischen Kohlenbergbaus. Die Sprengung des Schachtturmes erfolgte am 27. August 1964.”

Zitat Ende

[1] Tourismusverband LE, 02.06.2011

Stereobildhälfte (ca. 1932) im Eigentum schlot.at (Archiv).

schlot_map (bei Google Maps)

1997 wurde am Gelände der damaligen Papierfabrik “Patria” in Frantschach, Bezirk Wolfsberg, ein rund 80m hoher Ziegelkamin gesprengt. Die Sprengarbeiten wurden durch die Lage des Kamins direkt an einem Fabriksgebäude erschwert, der für einen Ziegelkamin sehr hohe Schlot mußte der Länge nach umgelegt werden. Die Sprengarbeiten (Planung, Bohren und Beladen) führte Ing. A. Doppler von der PORR Erdbau durch. Die Sprengung gelang sehr gut und ist als perfektes Erstlingswerk des Hikade-Schülers zu werten. Danke an Ing. A. Doppler für die tolle Sprengdoku!

Die Papierfabrik betreibt nun Mondi. (> de.wikipedia.org)

schlot_map (bei Google Maps)